Energienutzungsplan & Wärmeplanung

Wie Dortmund die Wärmewende meistern will

Bis wohin reichen in Zukunft die Fernwärmenetze, wo bietet sich eine Wärmepumpe an? Die Stadt hat ein erstes Szenario für die künftigen Wärmeenergiequellen in Dortmund entwickelt. Das Ziel ist eine nachhaltigere und klimaneutrale Wärmeversorgung.

Vorausgegangen waren intensive Untersuchungen für das gesamte Stadtgebiet, die noch nicht abgeschlossen sind. Dem Rat der Stadt sollen nun die bisherigen Erkenntnisse vorgelegt werden. Denn die Stadt hatte sich das Erstellen eines Energienutzungsplanes, bei dem neben der Wärme- auch die Stromversorgung, grüne Gase wie Wasserstoff und Kälte im Fokus stehen, bereits Ende 2021 vorgenommen – lange bevor der Bund die Rahmenbedingungen für die kommunale Wärmeplanung festgelegt hat.

Das

Der ENP ist ein wichtiges Planungsinstrument

Der ENP analysiert die Energieinfrastrukturen in der Stadt sowie den Zustand aller Dortmunder Gebäude und ihrer Energieeffizienz und verknüpft sie mit sozioökonomischen Daten. Er ist das Instrument, auf dessen Grundlage Planungs- und Umsetzungsentscheidungen zur künftigen Strom- und Wärmeversorgung von Gebäuden, Quartieren sowie ganzen Stadtteilen getroffen werden können. Damit wird er zur Planungsgrundlage für die Stadtverwaltung, für die privaten und gewerblichen Gebäudebesitzer*innen sowie für Energieversorgungsunternehmen.

Das zentrale Arbeitswerkzeug des Energienutzungsplans (ENP) ist ein sogenannter „digitaler Zwilling“, der relevante Energieströme der Stadt aus möglichst vielen Realdaten abbildet und somit die Simulation verschiedener Szenarien ermöglicht.

Knapp die Hälfte der energiebedingten Treibhausgas-Emissionen in Dortmund gehen zurück auf die Bereitstellung von Wärme. Daher liegt der Fokus in der ersten Version des ENP stark auf dem Wärmesektor.

Erste Untersuchungsergebnisse

Eine erste Erkenntnis lautet: Im Bestand entsprechen nur rund 41 Prozent der Wohngebäude einer Energieeffizienzklasse von E oder besser. Die restlichen 59 Prozent der Wohngebäude liegen bei Klasse F oder schlechter. Unsanierte Altbauten oder Nachkriegsbauten schneiden besonders schlecht ab. Der Dortmunder Gebäudebestand hat also ein großes Sanierungspotenzial. Eine sehr gute Sanierung kann über 80 Prozent der eingesetzten Wärmeenergie einsparen. Auch für den Ausbau von Wärmenetzen wurden Potenziale erkannt: Einige Gebiete mit erhöhter oder großer Wärmebedarfsdichte sind noch nicht durch eine zentrale Wärmeversorgung erschlossen.

Die Dortmunder Unternehmen, speziell 300 energieintensive Unternehmen, waren eingeladen, Angaben zum Thema Abwärme und zur künftigen Entwicklung ihres Energiebezugs zu machen. Diese Abschätzungen zur möglichen Wärmeauskopplung konnten durch Daten des

Weitere Potenziale sind individuell von den Auftragnehmer*innen der Stadt, DEW21 und greenventory, auf Basis umfangreicher Daten und gestützt durch künstliche Intelligenz abgeschätzt worden. Die Potenziale umfassen:

- Biomasse

- Solarthermie (Dach)

- Luftwärmepumpen

- Sanierungspotenzial

- Geothermie – Sonden und oberflächennahe Kollektoren

- Oberflächengewässer

- PV – Dach und Freiflächen

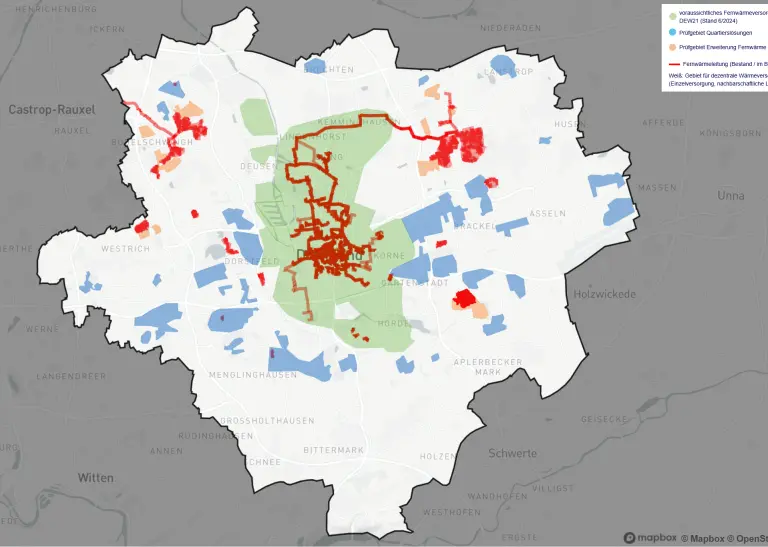

Flächennutzung in drei Kategorien eingeteilt

Die Flächen der Stadt sind für das Zielnetz in drei Kategorien eingeteilt worden: Gebiete für dezentrale Wärmeversorgung (Einzelversorgung, z.B. Wärmepumpen, Biomasseheizungen oder Gasheizung mit Biomethan), Wärmenetzgebiete (Teilgebiet, dass durch ein bestehendes oder geplantes Wärmenetz versorgt werden könnte), Prüfgebiete (viele Faktoren sind hier noch unbekannt).

Im zentralen Bereich rund um die City liegt das Fernwärmeversorgungsgebiet der DEW21, das künftig deutlich größer werden soll. Das Unternehmen arbeitet derzeit daran festzulegen, in welchen Schritten und Zeiträumen dieser Ausbau vollzogen werden kann. Daraus ergeben sich schließlich verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten.

Im Stadtgebiet sind zusätzliche Prüfgebiete identifiziert worden, die die Kriterien für ein Wärmenetz erfüllen. Die Netze könnten als Erweiterung der großen Fernwärmenetze oder als unabhängige Nahwärmelösungen entstehen. Um bei den Prüfgebieten die technische Machbarkeit eines Wärmenetzausbaus festzustellen, sind detaillierte Machbarkeitsstudien nötig. Diese würden die Projektpartner*innen durchführen, die sich eine Entwicklung der Gebiete vorstellen können und ohne die kein Netz gebaut würde.

Der aktuelle Stand der Untersuchungen identifiziert 32 Prüfgebiete, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. In weiten Teilen von Dorstfeld, Brackel und Hörde bestehen der Analyse nach gute Voraussetzungen für den Bau von Wärmeleitungen, während vergleichsweise dünn besiedelte Stadtteile wie Bittermark, Sölde und Syburg als Einzelversorgungsgebiete ausgewiesen werden. Im Bestfall, also einer vollständigen Entwicklung der ermittelten Fernwärmegebiete und bei einer 100-prozentigen Anschlussquote, könnte annähernd die Hälfte des Dortmunder Wärmebedarfs durch Wärmenetze versorgt werden. Da die Grenzen der Prüf- und Eignungsgebiete immer weiter verfeinert werden, ist dieser Stand des Zielszenarios nicht abschließend.

Wichtig ist, dass für die ermittelten Gebiete nur Möglichkeiten einer künftigen Wärmeversorgung aufgezeigt, aber keine Garantien abgegeben werden. So kann es nach der Detailplanung sachliche Gründe geben, dass ein Gebäude, das außerhalb eines Eignungsgebietes liegt, an ein Wärmenetz angebunden werden kann, während ein anderes Gebäude innerhalb des gleichen Gebietes keine Anschlussoption erhält.

Erkenntnisse in die Praxis bringen

Voraussichtlich Ende 2024 liegt der ENP in seiner ersten Fassung vor – er soll danach kontinuierlich fortgeschrieben, verfeinert und verstetigt werden, gemeinsam mit dem kommunalen Wärmeplan. Durch die frühzeitige Erarbeitung des ENP kann die Kommunale Wärmeplanung voraussichtlich im Juni 2025, ein Jahr vor der gesetzlichen Frist, abgeschlossen werden. Damit haben Dortmunder Akteur*innen schneller Gewissheit als in vielen anderen Kommunen. In Kraft gesetzt wird der ENP schließlich mit einem Ratsbeschluss.

Schon im Projektverlauf wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, konkrete Sanierungsquartiere auszusuchen, um dort mit spezifischen, auf unterschiedliche Bedingungen ausgelegten Maßnahmen zu starten. Der gewaltige Aufwand für Stadtverwaltung und die Beteiligten ist schon jetzt erkennbar. Bezogen auf das gesamte Stadtgebiet wird das ein enormer Kraftakt. Aber durch die frühzeitige Erarbeitung des ENP gewinnt Dortmund einen Vorsprung bei der Planung der nachgelagerten Maßnahmen für die Umsetzung. Zudem bietet in jedem Einzelfall eine energetische Sanierung auch für die Eigentümer*innen die Chancen, Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu steigern. Die zugehörigen, notwendigen Investitionen sind ein enormes Potential für die Wertschöpfung der lokalen Wirtschaft.

Wenn eine Kommune einen Wärmeplan aufstellt, löst dies nicht automatisch die Verpflichtungen gemäß des

Das Dortmunder Umweltamt erstellt die Fachplanung in Kooperation mit der externen Gutachterin DEW21, die durch die Unterauftragnehmer greenventory, DOdata und DONETZ unterstützt wird.

Weitere Nachrichten